为贯彻落实科教兴国、人才强国、创新驱动发展战略,着力搭建高质量学术交流平台,积极服务教育强国、科技强国、人才强国建设,为中国式现代化注入强劲动能,奋力展现新担当、实现新作为;华南师范大学工学部党委主办的“新工科论坛”持续开展,成为推动新工科人才培养、促进学科交叉融合的重要载体。

2025年7月9日上午,工学部党委在佛山校区南海校园教学楼A209成功举办了主题为《光电神经形态器件》的“新工科论坛”暨本科生创新创业周。本次讲座由工学部电子科学与工程学院(微电子学院)协办,特邀深圳大学高等研究院周晔教授主讲,由高伟老师主持。

周晔教授现任深圳大学高等研究院教授、博士生导师,物理学科负责人,教育部青年长江学者,英国物理学会会士(IOP Fellow)、英国工程技术学会会士(IET Fellow)、英国皇家化学会会士(RSC Fellow)。

周教授长期从事神经形态材料、器件与系统的研究,在SCIENCE、CHEM REV.、CHEM. SOC. REV.、NAT. ELECTRON.、NAT. COMMUN.、ADV. MATER.等期刊发表论文200余篇,被引用超过15000次,H因子达68,获授权中国与美国发明专利25项。入选美国斯坦福大学发布的“全球前2%顶尖科学家终身科学影响力榜单”,并担任IEEE、ELSEVIER、SPRINGER NATURE、TAYLOR & FRANCIS、RSC旗下多个国际期刊的顾问编委、编委。

讲座回顾:光电神经形态器件的前沿探索

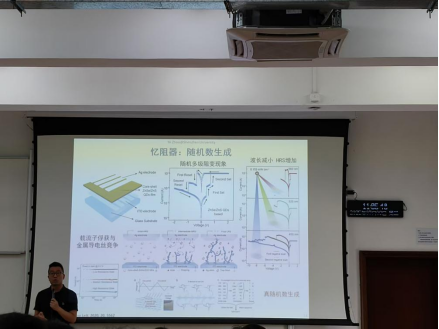

周晔教授围绕“研究背景——神经形态、研究思路——光电融合、总结展望——系统集成”三个方面,对光电神经形态器件的前沿探索进行了深入阐述与系统讲解。讲座伊始,周晔教授从神经形态计算的研究背景出发,介绍了类脑智能作为国家重大战略的重要意义。他指出,随着传统冯·诺依曼架构在能效、速度和集成度等方面逐渐接近物理极限,借鉴人脑高效并行、异步分布式、高容错等特性的神经形态计算,已成为后摩尔时代最具前景的计算范式之一。周教授强调,光电融合的神经形态器件在提升计算吞吐量、降低延迟和提高能效方面具有巨大潜力,是实现下一代智能计算的重要方向。随后,周教授围绕光电神经形态器件的研究思路展开深入讲解。他结合团队研究成果,详细介绍了忆阻器在光电双调控、脉冲神经网络、随机数生成和光控增强抑制等方面的应用。通过展示量子点与薄膜结构提升响应度、多孔形貌薄膜增强敏感度等性能优化路径,周教授生动阐释了材料设计与器件性能之间的内在联系。在讲座的最后,周教授对光电神经形态器件的未来发展进行了展望。他指出,随着光子计算与电子计算的深度融合,光电融合的非易失性存储器将在数据存储与神经形态计算中发挥关键作用。通过系统集成与架构优化,有望实现高集成度、高复杂度、高连接性和高带宽的智能计算平台,为人工智能、边缘计算和类脑芯片等领域提供强有力的技术支撑。

互动交流:激发科研热情,拓展学术视野

在互动环节中,现场师生积极提问,围绕“神经形态器件的材料选择”、“器件性能的优化策略”、“科研成果的产业化路径”等问题与周教授展开了深入交流。周教授耐心解答,结合自身科研经验,鼓励同学们勇于探索前沿领域,注重理论与实践相结合,努力成为具备国际视野的高素质复合型新工科人才。

本次讲座内容丰富、视角前沿,不仅拓宽了师生们的学术视野,也激发了大家对神经形态器件研究的浓厚兴趣。周晔教授以其深厚的学术造诣和丰富的科研经验,为在场师生带来了一场思想盛宴,进一步推动了工学部在神经形态器件与类脑计算领域的研究与合作。